岡山市の北部、静かな山のふもとにたたずむ「吉備津神社」。

一歩足を踏み入れると、空気がふっと変わるような、そんな場所です。

神社としての歴史はもちろん、「桃太郎伝説」のルーツを探るうえでも、吉備津神社は外せないスポット。

今回は、そんな吉備津神社を神話や建築、もうひとつの「吉備津彦神社」との関係までふくめて、少しラフにご紹介していきます。

吉備津彦命と温羅の伝説

吉備津神社の主祭神は「吉備津彦命(きびつひこのみこと)」。

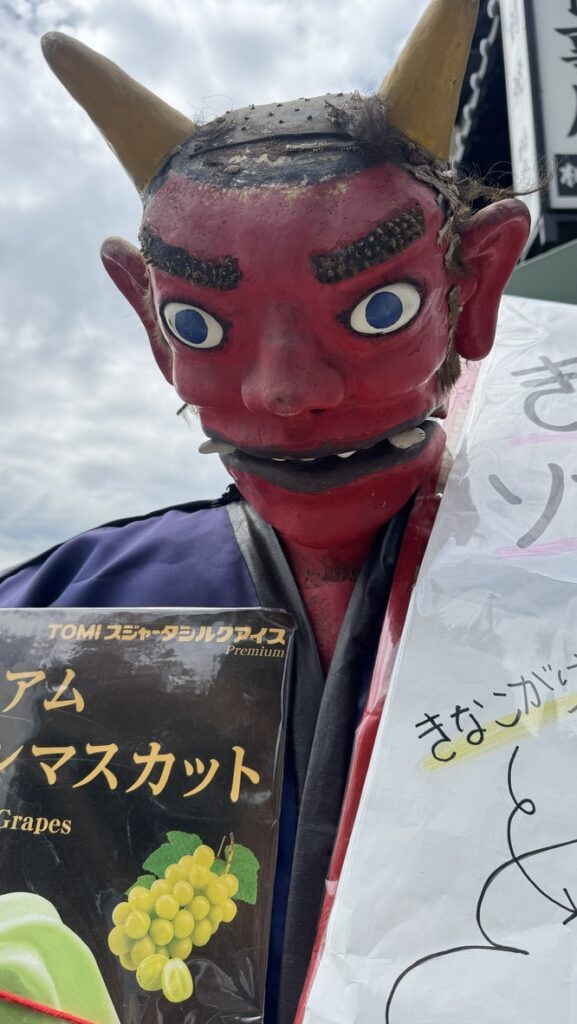

古代、大和朝廷から派遣された皇族で、「吉備の国に現れた鬼のような存在・温羅(うら)を退治した英雄」として知られています。

この話が、のちに桃太郎伝説へと形を変えたといわれています。

つまり、吉備津彦命が桃太郎、温羅が鬼、そして舞台となった吉備の地が鬼ヶ島になったというわけです。

温羅の本拠地だったとされる「鬼ノ城(きのじょう)」も、吉備高原に実在しています。城跡には遊歩道も整備されていて、ハイキングがてら神話の世界を感じることができます。

日本にひとつだけの建築様式

吉備津神社が有名なのは、神話だけじゃありません。

本殿と拝殿が一体となった「比翼入母屋造(ひよくいりもやづくり)」という建築様式は、全国でもここだけ。国宝にも指定されています。

そして、参道から本殿へと続く長い廻廊も見どころ。

ゆるやかな坂道が続き、木のぬくもりと静けさに包まれながら歩くその時間は、どこか日常から離れた感覚を味わえます。

音で占う「鳴釜神事」

境内の奥には「釜殿」と呼ばれる場所があります。ここでは、「鳴釜神事(なるかましんじ)」という珍しい占いが体験できます。

釜の中で火を焚き、出てくる音によって吉凶を占うというもの。今でも神職が執り行っていて、予約をすれば体験も可能です。

神話と建築だけでなく、こんな神事が今も続いているというのが、吉備津神社の奥深さです。

吉備津神社と吉備津彦神社、どう違うの?

実は、吉備津彦命を祀っている神社は、もうひとつあります。

それが「吉備津彦神社」。吉備津神社から車で15分ほど南に行ったところにあります。

どちらも同じ神様を祀っているのに、なぜ別々の神社が?

実はここには少し複雑な背景があります。

かつて、吉備津神社が勢力を弱めた時期がありました。そのとき地域の信仰を集めたのが吉備津彦神社です。

「どちらが本家か」「信仰の中心はどちらか」といった話もあったようで、地元の人からは“ちょっと仲が悪い”なんて冗談めかして語られることも。

でも、役割が違うと考えるとわかりやすいかもしれません。

吉備津神社は吉備の国全体の守り神、吉備津彦神社は地域に根づいた信仰の場。

それぞれの視点で吉備津彦命を祀ってきた、というのが今のかたちにつながっています。

行き方と周辺情報

吉備津神社へのアクセスは、JR吉備線「吉備津駅」から徒歩10分ほど。

車でもアクセスしやすく、駐車場も完備されています。

周辺には吉備津彦神社や鬼ノ城、古墳など歴史ファンにはたまらないスポットが点在しています。

少し足を伸ばして、吉備の神話と古代史をめぐる旅もおすすめです。

おわりに

吉備津神社は、ただ参拝するだけの神社ではありません。

神話の世界と古代のリアルが交差する、そんな不思議な空気感が漂う場所です。

桃太郎の物語の原型にふれたり、全国でここだけの建築様式に圧倒されたり、神事を体験したり。

静かで奥深い時間を過ごしたいときに、ふらっと訪れてみてはいかがでしょうか。